毛泽东(1893-1976)是一位伟大的马克思列宁主义者,是无产阶级革命家,政治家、军事家。他那种热爱祖国、热爱人民、极富于民族自豪感和自信心的优秀品质以及那种敦实的中国文化的修养、强烈的求知精神、渊博的学识,决定了他对祖国大好河山所怀有的深厚感情。而这种感情,更是集中体现在他对千年文化名山——庐山的眷恋之中。

毛泽东(1893-1976)是一位伟大的马克思列宁主义者,是无产阶级革命家,政治家、军事家。他那种热爱祖国、热爱人民、极富于民族自豪感和自信心的优秀品质以及那种敦实的中国文化的修养、强烈的求知精神、渊博的学识,决定了他对祖国大好河山所怀有的深厚感情。而这种感情,更是集中体现在他对千年文化名山——庐山的眷恋之中。

1959年、1961年、1970年,毛泽东曾三上庐山,共居住135天(其中1961年8月16日至19日在杭州会见外宾)。他在这里指点江山、激扬文字,演绎了中国社会主义革命和建设史上一页页发人深思、令人难忘的重要篇章。

1959年7月至8月,毛泽东在庐山主持中共中央庐山会议会议原定讨论的第一个问题便是读书,有“神仙会”之称。6月30日,毛泽东第一次登上庐山,即吟出一首气势磅礴又隽永悠长的名诗《七律.登庐山》,毛泽东的这首诗作,既表现了他当时对国际形势的感受,对中国社会主义建设事业的憧憬,也集中体现了庐山会议前期的那种轻松气氛。但在庐山会议后期,毛泽东错误地发动了对彭德怀等的批判。

1961年8月至9月,毛泽东主持中共中央庐山工作会议,研究解决工业、粮食、财贸及教育等问题。受毛泽东的委托,邓小平等主持修改定稿的《国营工业企业工作条例(草案)》,会议作出了《关于当前工业问题的指示》。此次庐山会议,决定了工业和国民经济在今后相当长的时期内,“毫不动摇地贯彻调整、巩固、充实、提高的方针。”对发展社会主义经济起了推进作用。

1970年8月至9月,毛泽东第三次登上庐山,主持中共九届二中全会。会议议题为讨论修改宪法问题、国民经济计划问题、战备问 题,为即将召开的四届人大做准备。林彪、陈伯达等人撇开政治局的原定议程,为争夺权力而大造舆论。毛泽东在会上挫败了林彪、陈伯达坚持“天才论”和坚持设国家主席的图谋。

题,为即将召开的四届人大做准备。林彪、陈伯达等人撇开政治局的原定议程,为争夺权力而大造舆论。毛泽东在会上挫败了林彪、陈伯达坚持“天才论”和坚持设国家主席的图谋。

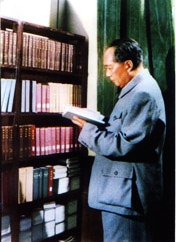

毛泽东三次在庐山主持中央会议的工作实践和思想认识,无论是令人鼓舞的成绩,还是令人扼腕的失误,很大程度上是通过读书、用书这种形式表现和进行的,就是日常生活,也具书的气息,都是有着极为鲜明特色和广泛影响,这从一个独特的角度反映出了毛泽东作为一代巨子在庐山的真实形象。毛泽东在庐山所留下的诗歌、题词、书信、手迹和照片之丰富,在中国名山大川中是绝无仅有的1959年7月1日《七律·登庐山》(手 稿)